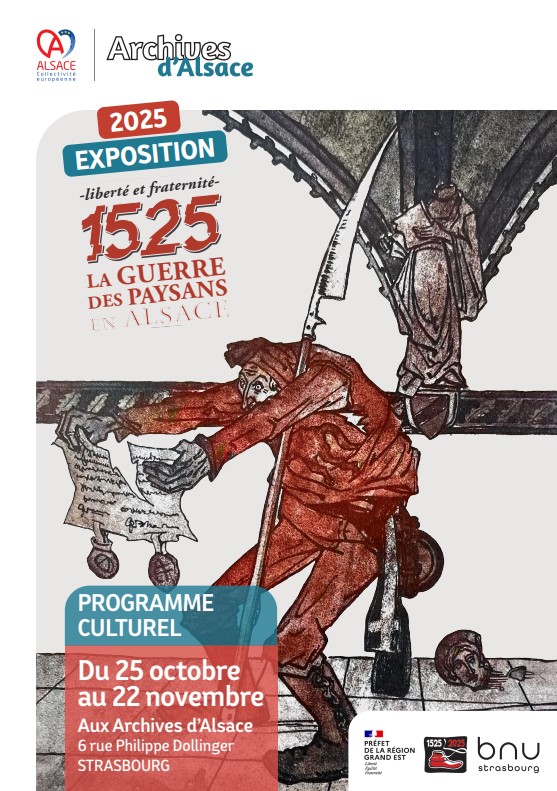

500 ans après les faits, certains des thèmes et revendications des Paysans de 1525 paraissent toujours très actuels. Les Archives d’Alsace vous invitent à débattre avec des historiens, des philosophes et des artistes sur les questions de la violence, de la justice, de la fraternité et de l’égalité.

Entrée libre sur réservation.

Lieu : Auditorium des Archives d’Alsace, site de Strasbourg

Programme

Conférences-débats

La guerre des Paysans, entre histoire et mémoire

Samedi 25 octobre de 14h à 17h

Intervenants :

- Edouard Mehl, philosophe, université de Strasbourg

- Anne Teuf, dessinatrice de BD et contributrice de l’exposition des Archives

- Joseph Morsel, historien, Université Paris 1

- Carine Lévêque, chargée de mission Mémoire et citoyenneté aux Archives d’Alsace.

ℹ️ En savoir plus

La richesse de l’offre culturelle relative au 500e anniversaire de la guerre des Paysans témoigne des résonances que cet épisode peut avoir dans nos sociétés traversées par une profonde crise politique, et singulièrement une crise de la représentation politique. Les protagonistes des commémorations font de l’événement de 1525 un moment fondateur de notre modernité politique, voire un jalon précurseur dans la longue histoire des révolutions ayant abouti à notre système socio-politique actuel. Mais pourquoi donc commémorer la guerre des Paysans ? Pourquoi cet attachement à un événement, non seulement extrêmement violent, mais dont les conséquences immédiates sur l’ordre social et politique ne sont pas des plus évidentes ?

Le besoin de commémoration s’impose d’autant plus qu’une large palette d’acteurs revendique aujourd’hui une filiation avec les Paysans de 1525 et se pose en héritier de leurs revendications. Cette identification aux Paysans et l’appropriation de l’événement peuvent sembler surprenantes. Qui seraient donc les Paysans de 2025 ? De quoi la guerre des Paysans est-elle donc le nom pour trouver un tel écho un demi-millénaire après les faits ?

Plus surprenante encore est la volonté de construire une néo-mémoire de l’événement, comme pour s’affranchir de la distance chronologique qui nous sépare de 1525. Cette appropriation mémorielle est problématique en soi et questionne à nouveaux frais la distinction entre histoire et mémoire. L’histoire ne suffirait-elle pas à fonder un héritage conceptuel ou socio-politique ? Qu’apporte la construction, 500 ans plus tard, d’une mémoire fabriquée « sur mesure » ? Cet élan relève-t-il du tout-mémoriel qui caractérise notre époque, avec tout ce que cela suppose de factice, comme pour justifier, par l’incarnation et l’identification, des politiques ou des élans qui peinent à trouver leur propre légitimité ? Quelle place la tradition iconographique, largement mobilisée autour de l’événement de 1525, joue-t-elle en la matière ?

Violence et justice : les enjeux socio-politiques

Samedi 22 novembre de 14h à 17h

Intervenants :

- Thomas Boullu, historien, université de Strasbourg

- Emmanuel Gérardin historien, université de Strasbourg

- Rachel Renault, historienne, université du Mans

- Gerrit Schenk, historien, université de Darmstadt,

- Marie Collin, responsable de l’action culturelle et éducative

aux Archives d’Alsace.

ℹ️ En savoir plus

La frontière entre violence et justice est poreuse ; la distinction entre les deux notions repose moins sur la nature des actes que sur leur caractérisation, moins sur le degré de violence que sur sa qualification, autrement dit sur sa finalité et les modalités de sa mise en œuvre. Or la guerre des Paysans s’inscrit dans le cadre d’un mouvement émancipateur qui touche aux divers fondements de l’ordre établi : leurs revendications tant religieuses que sociales, économiques et politiques. C’est toute l’armature du monde médiéval qui est remise en question.

Le concept de justice est naturellement défini différemment selon les individus, groupes ou institutions qui s’en emparent. La question est bien celle de la légitimité à définir la justice et la violence. Ce pouvoir de nommer, de caractériser un acte comme relevant de la violence ou de la justice, chacun croit pouvoir s’en emparer, mais, in fine, il revient toujours au vainqueur dans l’écriture du récit national. Pour autant, la qualification d’actes violents du passé peut varier dans le temps. La temporalité du jugement politique et axiologique porté sur des actes révèle la posture adoptée par une autorité, parfois très longtemps après les faits, pour en revendiquer l’héritage ou, a contrario, pour les reléguer dans le champ de la violence exercée par une partie non représentative de la population et considérée comme illégitime.

Parce que le regard porté sur l’évolution de la violence n’est pas linéaire, il faut s’interroger sur le principe même d’une commémoration de la guerre des Paysans, 500 ans après les faits. Questionner non seulement la dénomination de « guerre », mais aussi et surtout, le besoin, aujourd’hui, de conférer une certaine légitimité à cette guerre. Pourquoi, en 2025, faire de cet événement l’un des moments fondateurs de notre modernité ? Comment caractériser la rupture qu’il introduit ? Quelle pérennité a-t-il eu et quelles en sont les traces dans notre monde contemporain ?

Projection de film

1525, la révolution oubliée

Samedi 8 novembre à 14h

- Cerigo films, en présence des auteurs, Alexis et Yannis Metzinger

ℹ️ En savoir plus

Il y a cinq cents ans, en 1525, de l’Alsace au Tyrol, au cœur de l’Europe, un immense espoir se lève sur le monde germanique. Des centaines de milliers de paysans se révoltent contre l’oppression de la noblesse et du clergé pour plus de justice, d’égalité et de dignité. Ce mouvement, connu sous le nom de “Guerre des Paysans”, est le soulèvement populaire le plus important en Europe avant la Révolution française de 1789. Plus qu’une révolte, une révolution qui a fait vaciller le Saint-Empire romain germanique, avant d’être réprimée dans le sang. Mêlant images documentaires et œuvres originales signées par le célèbre illustrateur John Howe, « 1525, la révolution oubliée » raconte, pour la première fois, le destin de ces hommes et de ces femmes qui ont osé “vivre libre ou mourir”.